药智网消息,近日,来自纽卡斯尔大学和达勒姆大学的化学专家与SPT Labtech(腾泉生命科学)合作,成功开发出一种新技术,从纳米级液滴中生长出有机可溶性分子的晶体,这种新的分子结晶方法,可以在几天内获得高质量的单晶,而只需要几毫克的分析物。他们创新的方法涉及使用惰性油来控制蒸发溶剂的损失,具有增强药物开发流程的潜力。这项研究发布在期刊《Chem》(化学)上。

行行查,行业研究数据库: www.hanghangcha.com

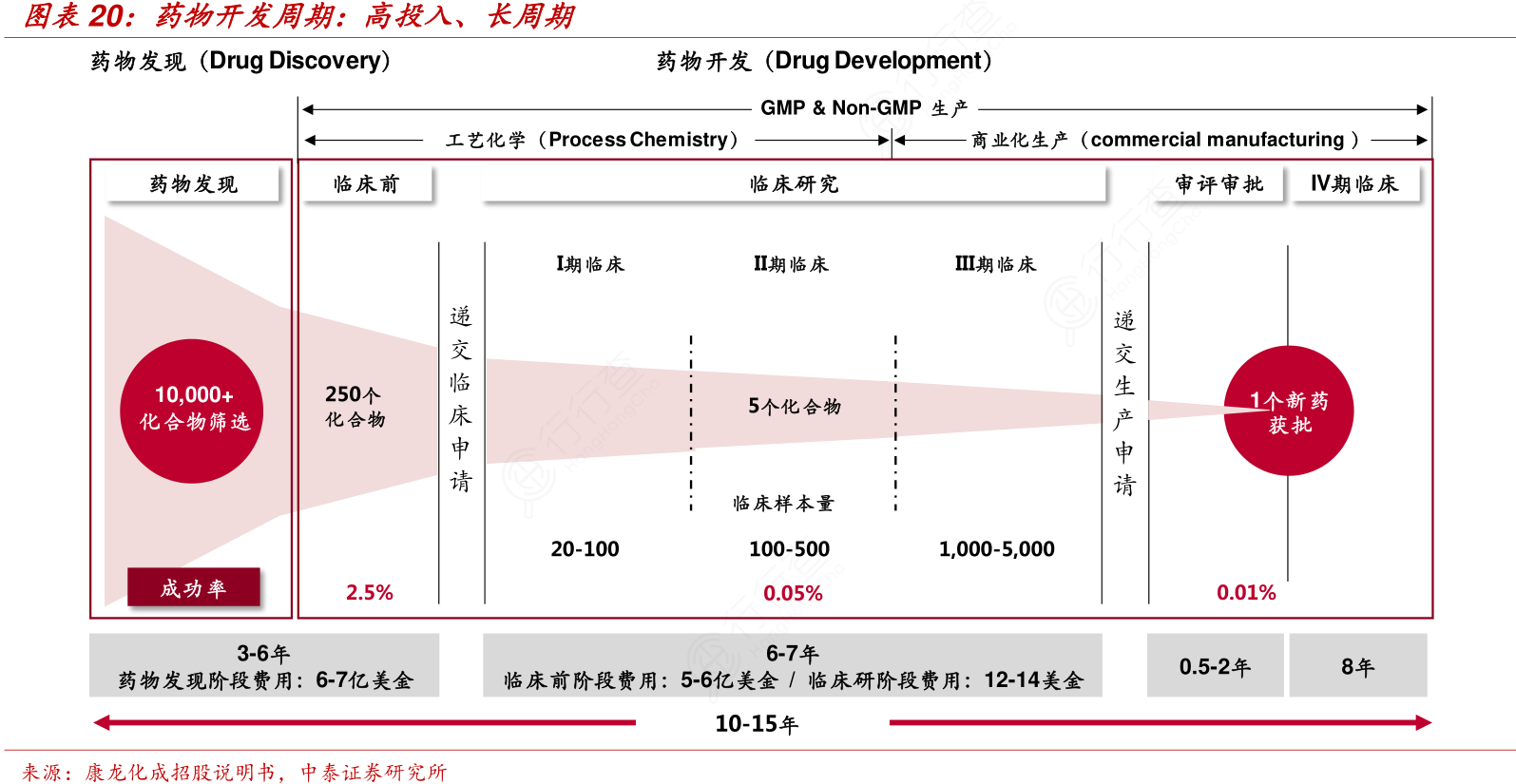

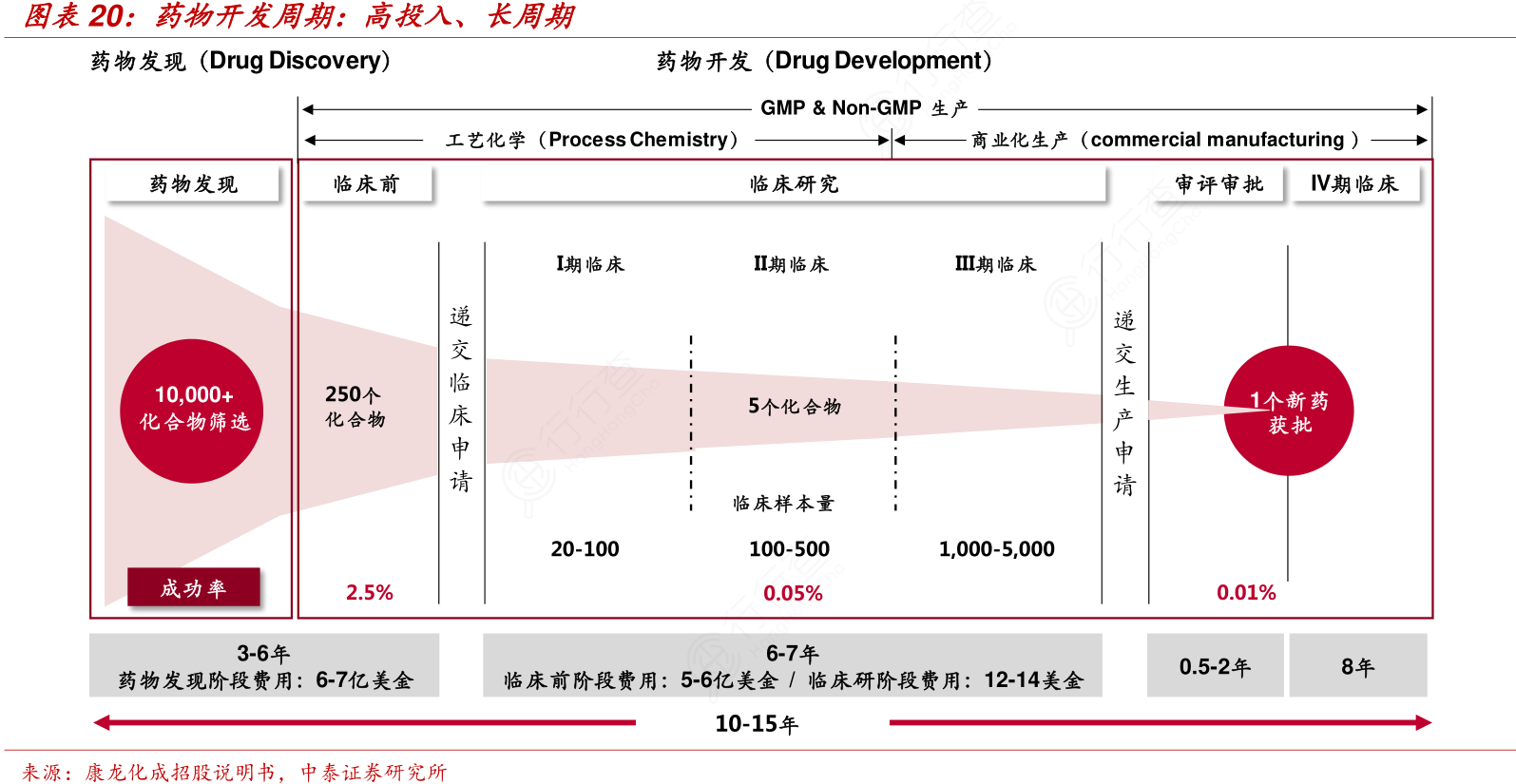

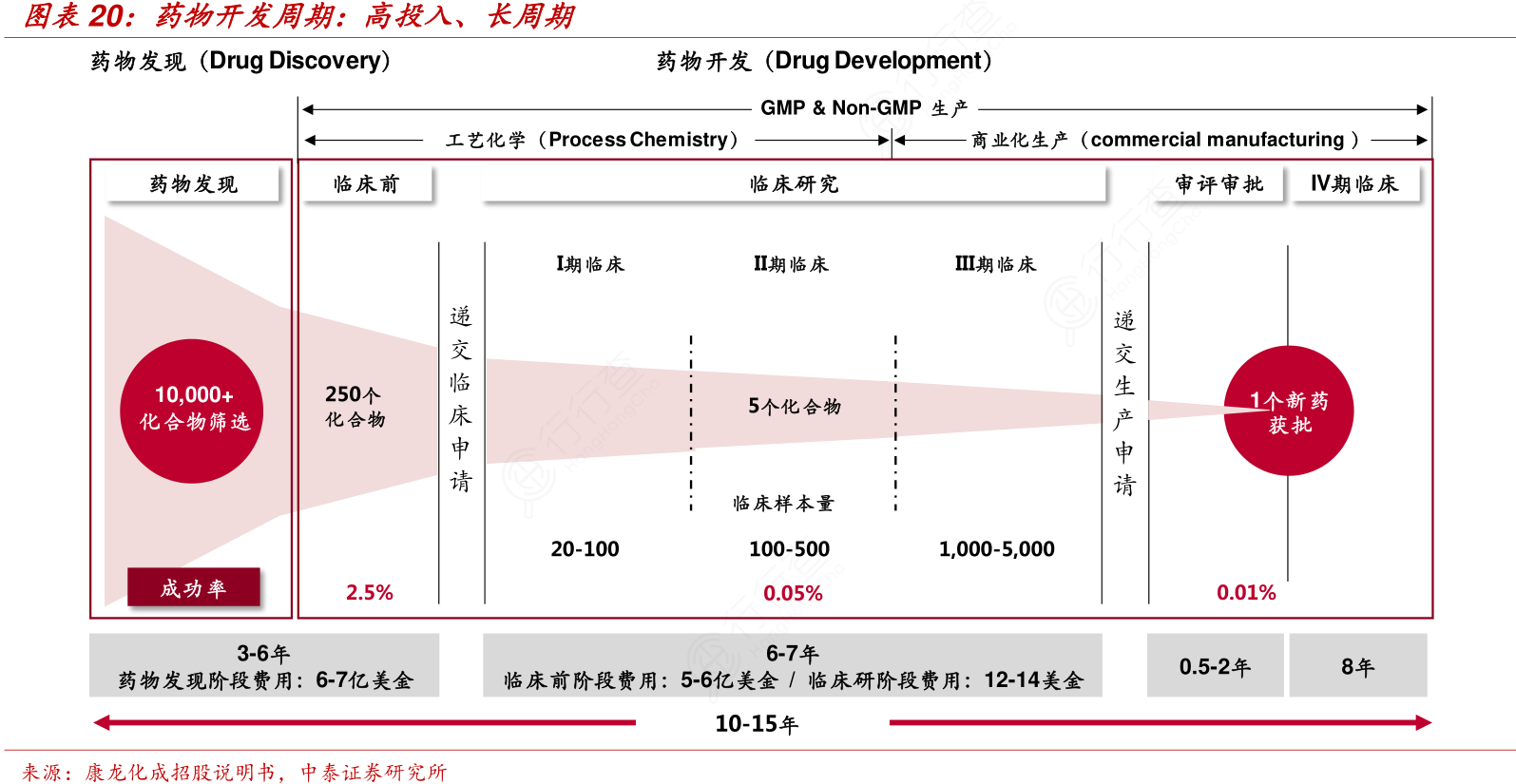

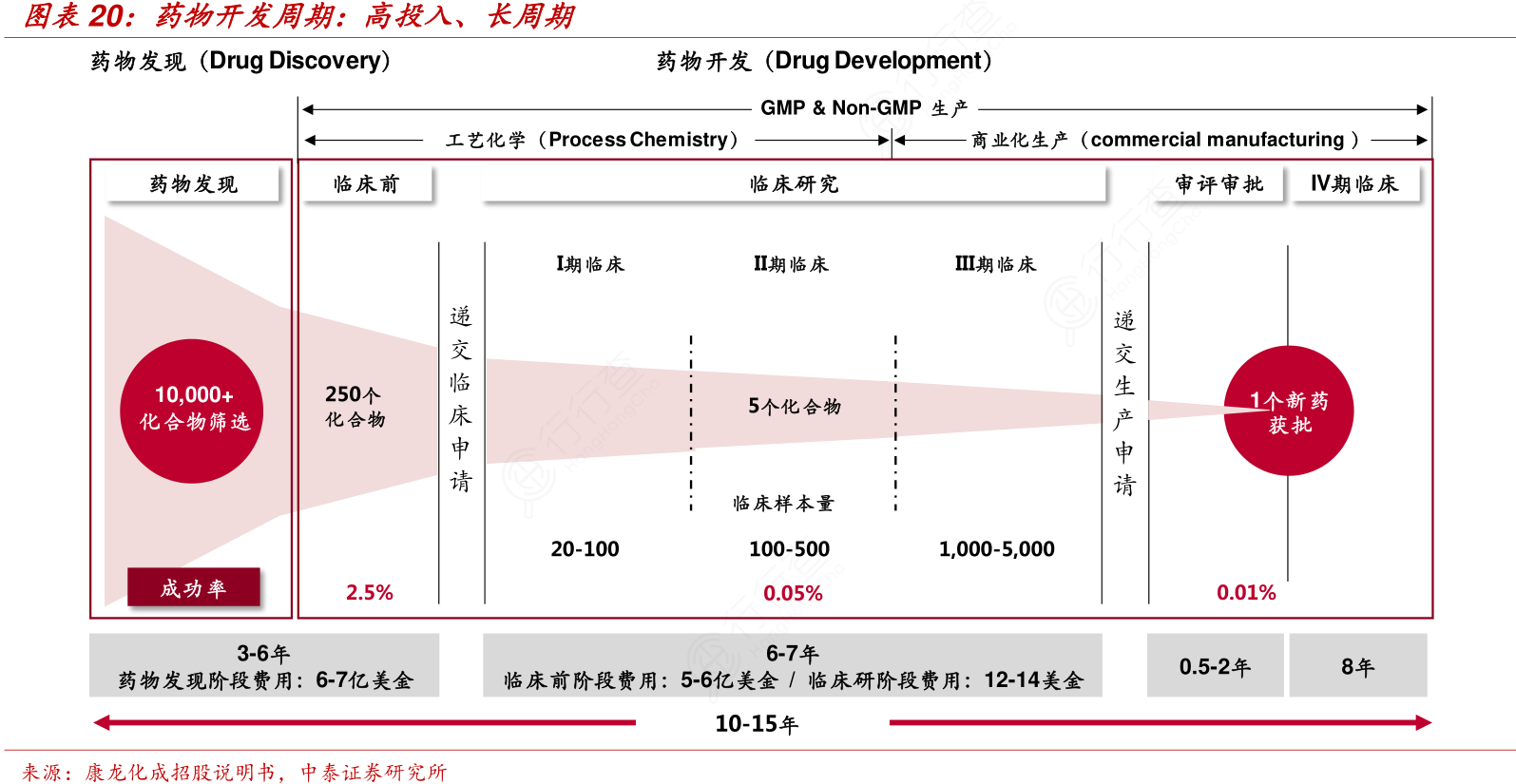

新药研发投入庞大且周期长,专业化分工优势凸显。新药研发具有周期长、投入大、风险高的特点;目前新药研发从早期研究到上市,周期10-15年不等,研发费用不断提高,2017年到了25亿美元左右,临床I期到批准上市整体成功率为9.6%。随着药品监督管理日益严格、创新药研发成本不断提高、欧美国家推行医疗改革压低药品价格,跨国制药企业面临着越来越大的经营压力,为降低研发成本和风险,越来越多的制药企业选择将非核心业务外包,将部分研发、生产、销售业务外包,构建开放合作业务模式,形成CRO、CMO/CDMO和CSO行业业态。

在研发成本增加和专利悬崖的双重压力下,同时受到自身研发人才限制的影响,药企更倾向于选择医药研发生产外包服务降低产品开发的成本,提升公司研发效率。医药研发投入的不断增加亦为研发生产外包服务的市场发展提供了坚实基础与保证。全球药物发现有望继续维持高增长率,预计从2016至2021年,药物发现环节将保持8.1%的年复合增长率。

近十年来,我国在发展战略层面鼓励与支持医药的创新发展。国家逐步加大医药创新的投入,国内制药企业重点布局创新药物研发。2017年10月,中办、国办联合发布《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》,《意见》从改革临床试验管理、优化临床试验审批程序、加快临床急需药品医疗器械审评审批、推动MAH全面实施等方面鼓励创新。

行行查,行业研究数据库: www.hanghangcha.com

手机访问“行行查”小程序更方便

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()