电动汽车产业正在孕育下一个“千亿”蓝海市场

2021-11-03

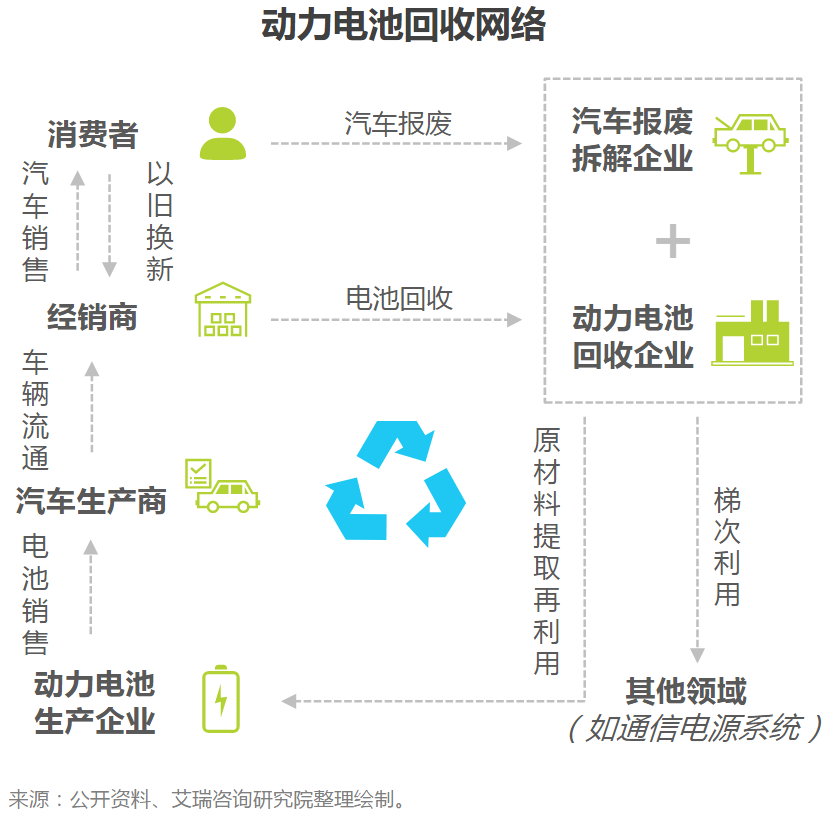

中国日报网11月3日电 据英国《卫报》报道,随着车企和政府承诺提升电动汽车的数量,预计到2030年,发达国家电动汽车数量将达到1.45亿辆。尽管电动汽车在减排方面发挥着重要作用,却带着一颗可能会危害环境的定时炸弹:电池。有专家们表示,现在应规划处理寿命到期电池办法,减少对采矿的依赖,实现原材料循环利用。

我国废旧动力锂离子电池回收工业上主要以湿法为主。

前期预处理:回收到的废旧电池首先要进行前期预处理,包括放电、拆解金属外壳和分离电极材料。回收到的废旧电池首先需要在专业放电设备上进行放电,去除残余电量,再对电池进行拆解,将电池外壳剥离,可以获得电芯材料,同时在此过程中收集电解液,而金属外壳会统一回收集中处理。主要的放电方法有浸泡法、金属导电法和低温冷冻法。浸泡法即将废旧电池放臵于一定浓度的导电溶液进行短路放电,常用的导电物质有氯化钠,该方法简单可行,是当前最常用的方法。获得的电芯材料会进行破碎及筛分处理,从而进一步获得电池正极材料、电池负极材料和隔膜。常见的预分离方法有手工拆解、机械粉碎、溶剂剥离、高温热处理等。正极材料将会进行下一步的细化处理。

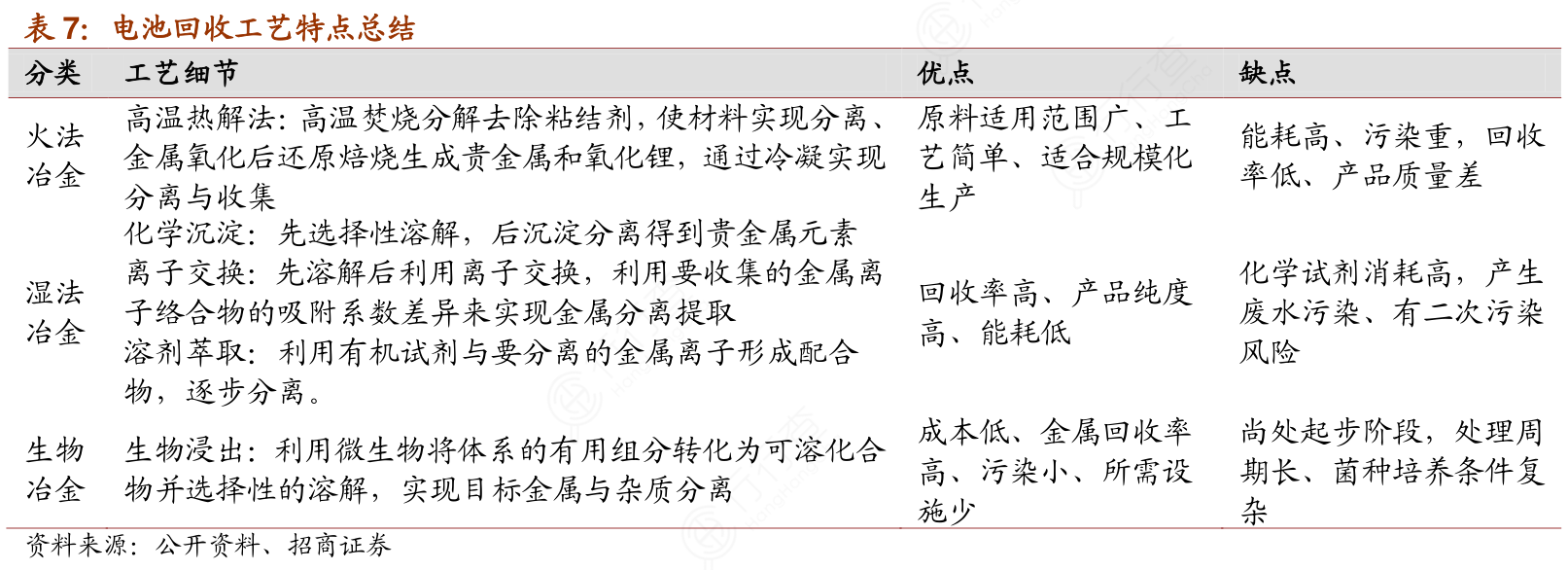

火法回收处理工艺:废电池回收首先做放电处理,然后将其外壳剥离并回收;将电芯与石灰石、焦炭混合,放进焙烧炉进行还原焙烧;有机物燃烧分解,生成二氧化碳等气体,多数氧化锂以蒸气形态泄出并用水吸收,金属钴和铜等生成含碳合金,沉渣将磷和氟固定,铝被氧化成炉渣,钴酸锂被还原为金属钴和氧化锂;锂离子电池通过上述处理所生成的合金会有镍、钴、铜等金属。继续对此合金分解,能够分离出高价镍盐及钴盐。也可以通过焚烧电池去除有机物,通过将残余粉加热溶于酸这种方法,便能够分离出氧化钴,并且筛选除去铁和铜之后,可以用来制造涂料及颜料的原料。在此方法中,通过燃烧方式去除有机溶剂及粘结剂,极大可能生成有毒气体。火法回收技术处理量大、工艺简单、能处理种类繁杂的电池;但火法冶金工艺成本高、对设备的要求高、处理过程中会产生大量的有害气体。

湿法回收处理工艺:湿法回收是指将废旧电池拆解预处理后溶于酸碱溶液中,萃取出部分有价值金属元素,再经过离子交换法和电沉积等手段,提取出剩余有价值金属,包括浸出过程和分离(萃取、沉淀)过程。浸出的目的是利用酸液将锂离子电池正极材料中的金属元素及金属化合物溶解,实现固态正极活性物质中的金属组分转移至溶液中,以便后续的分离和回收。湿法回收技术处理成本低、有价金属的回收率高、工艺稳定性好;但湿法冶金工艺流程长,处理量小,处理过程中产生大量的废液需进一步环保处理。

生物回收处理工艺:生物回收技术主要是利用微生物浸出,将体系的有用组分转化为可溶化合物并选择性地溶解出来,实现目标组分与杂质组分分离,最终回收锂、钴、镍等有价金属。生物法具有成本低、污染小、可重复利用优点,长期来看是电池回收发展理想方向,但目前生物回收技术尚未成熟,如高效菌种的培养、培养周期过长、浸出条件的控制等关键问题仍有待解决。

数据来源:行行查,行业研究数据库 www.hanghangcha.com

再生资源

电池

新能源车

相关推荐

Facebook将关闭人脸识别系统,超10亿用户个人面部信息将被删除

医疗器械供应链智慧解决方案提供商“无境创新”获数千万元融资,由“金沙江创投”独家投资

汽车级芯片组解决方案提供商“云途半导体”近日获得“保隆科技”的战略投资