证券业践行ESG理念,助力“双碳”战略

2021-11-04

在全球范围内,实践ESG已成为企业和政府的共识。在中国,ESG生态系统的建设还处在起步阶段。金融机构如何践行ESG理念,如何积极参与,受到市场的关注。

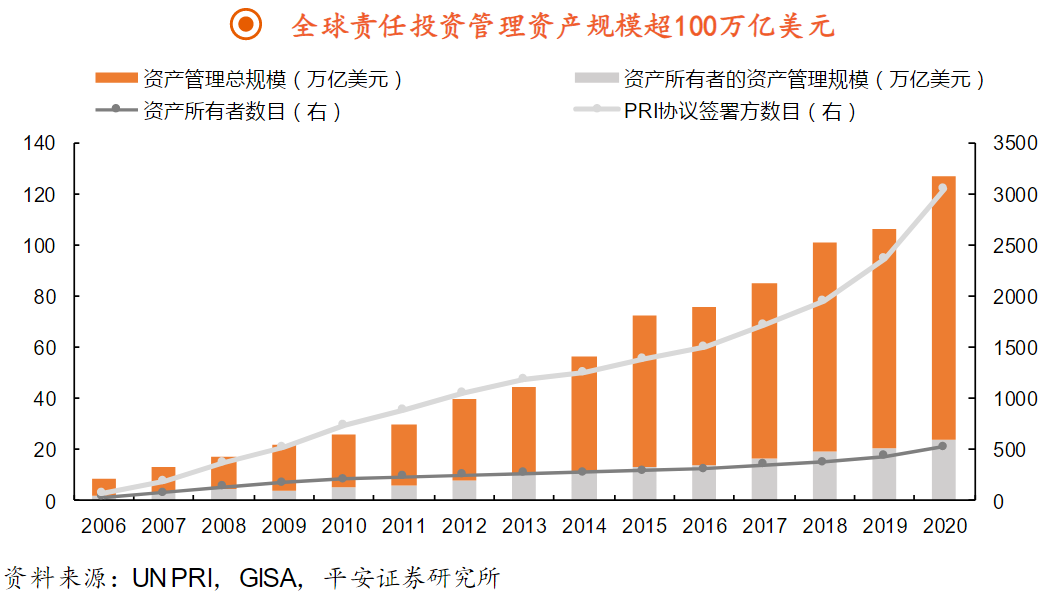

据行行查数据显示,全球ESG投资规模持续增长,据联合国支持的责任投资原则组织UN PRI统计,其3500多家签署方的资产管理总额超100万亿美元。

按投资者类型分,机构是ESG投资的主力。据GSIA的统计,在全球五大市场的可持续投资中,机构投资占比达75%。

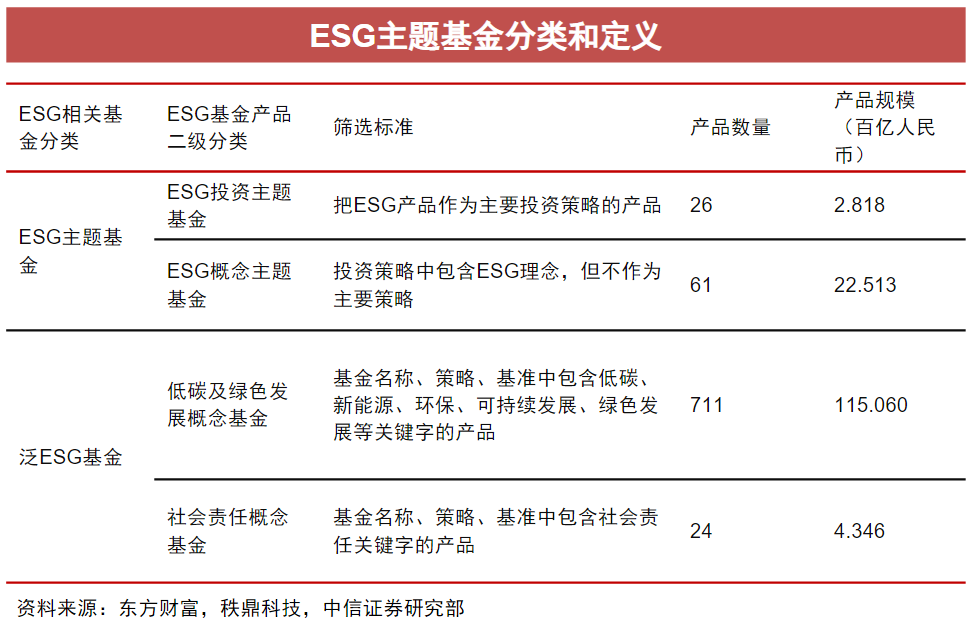

ESG主题基金指在投资策略中有明确提及E、S、G三项理念,其中以ESG为主要投资策略的产品定义为ESG投资主题基金,策略中仅包含ESG而不作为主要投资策略定义为ESG概念主题基金;

泛ESG主题基金则指描述中涉及到ESG下某个概念,并不区分是否用做主要投资策略。考虑到公司治理结构几乎所有基金产品都会涉及,因此我们划分为低碳及绿色发展概念基金、社会责任概念基金,其中低碳及绿色发展基金包含了新能源、环保、低碳等一系列概念。

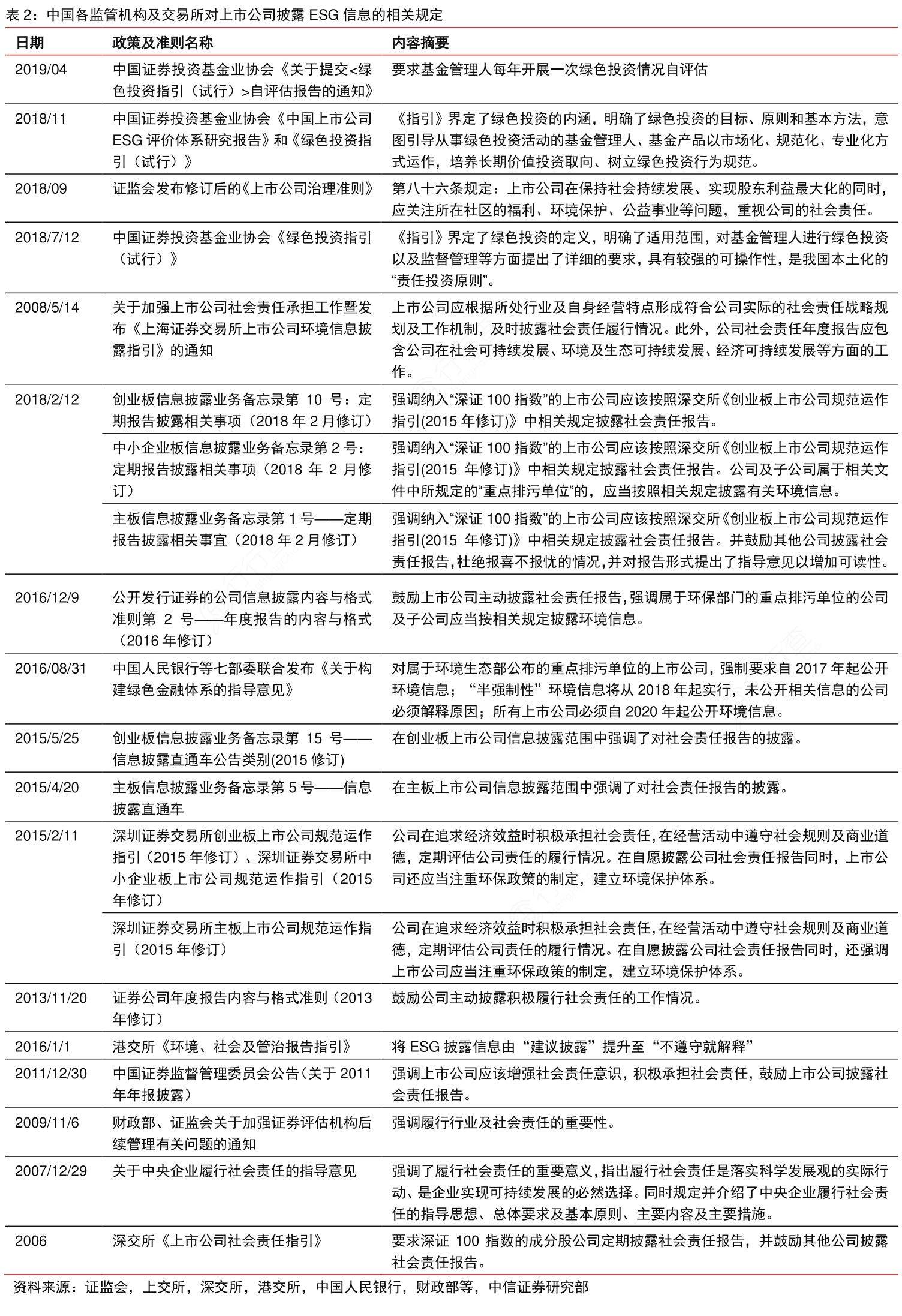

1.对属于环境生态部公布的重点排污单位的上市公司,强制要求自2017年起公开环境信息;

2.“半强制性”环境信息将从2018年起实行,未公开相关信息的公司必须解释原因;

3.所有上市公司必须自2020年起公开环境信息。

此后,证监会于2016年12月,发布《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2016年修订)》,鼓励上市公司主动披露社会责任报告,强调属于环保部门的重点排污单位的公司及子公司应当按相关规定披露环境信息。并随后于2018年9月发布修订后的《上市公司治理准则》,其中第八十六条规定:上市公司在保持社会持续发展、实现股东利益最大化的同时,应关注所在社区的福利、环境保护、公益事业等问题,重视公司的社会责任。

从成熟资本市场的发展经验来看,ESG投资最初以市场自发力量为主,在相关政策的鼓励和监管规则的要求下,逐渐规范,最终形成了分工有序、核心价值观统一的ESG信息披露和投资的生态体系。近年来,基金业协会、交易所、证监会均在积极推动上市公司ESG信息披露质量评价,促进被投企业提高信息披露质量和公司治理水平,预计未来ESG信息披露将逐渐从“鼓励披露”转变为“强制披露”。ESG信息披露将有利于投资机构探索开发ESG指数,为行业提供比较基准,积极引导、规范从ESG评价到ESG投资。同时,ESG信息披露的正反馈循环的建立将有助于上市公司更有意愿提高ESG信息的完整性和准确性。

券商投行

资产管理

相关推荐

医疗性内窥镜研发商“澳华内镜”拟发行3334万股,11月1日初步询价

新能源汽车电池管理服务商“武汉蔚能电池”获得“安博通”2000万人民币战略投资