北京商报讯(记者 陶凤 肖涌刚)1月11日晚,“一府两院”有关部门现场接受市人大代表询问和政协委员咨询,北京商报记者从北京市医保局处获悉,目前全市已有36家医院启动了按病种打包付费(DRG)模拟,涵盖700多个病组。

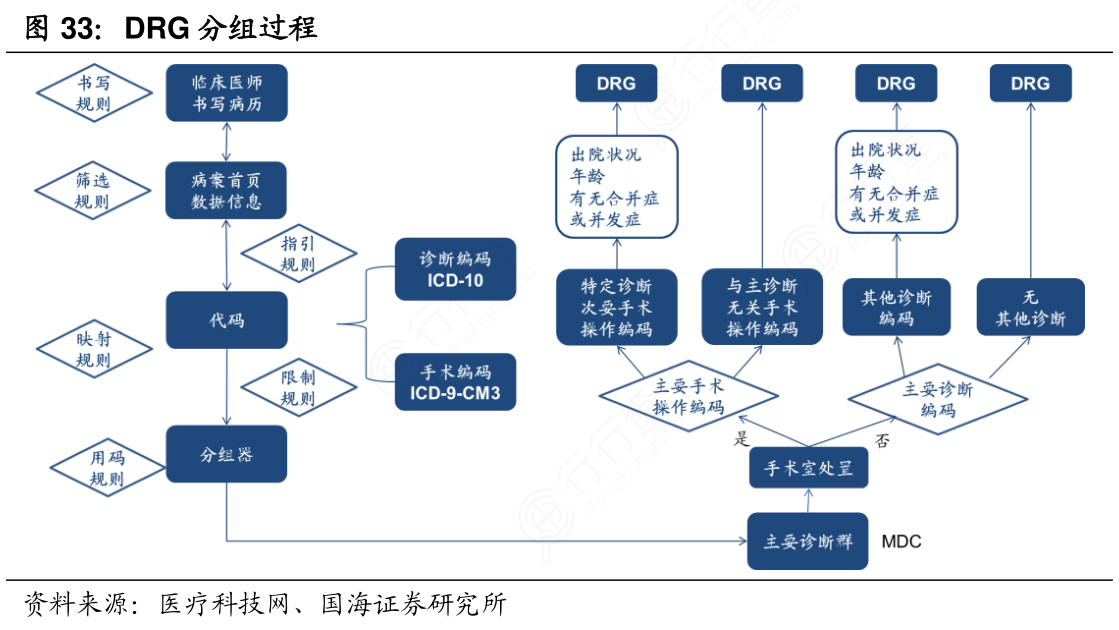

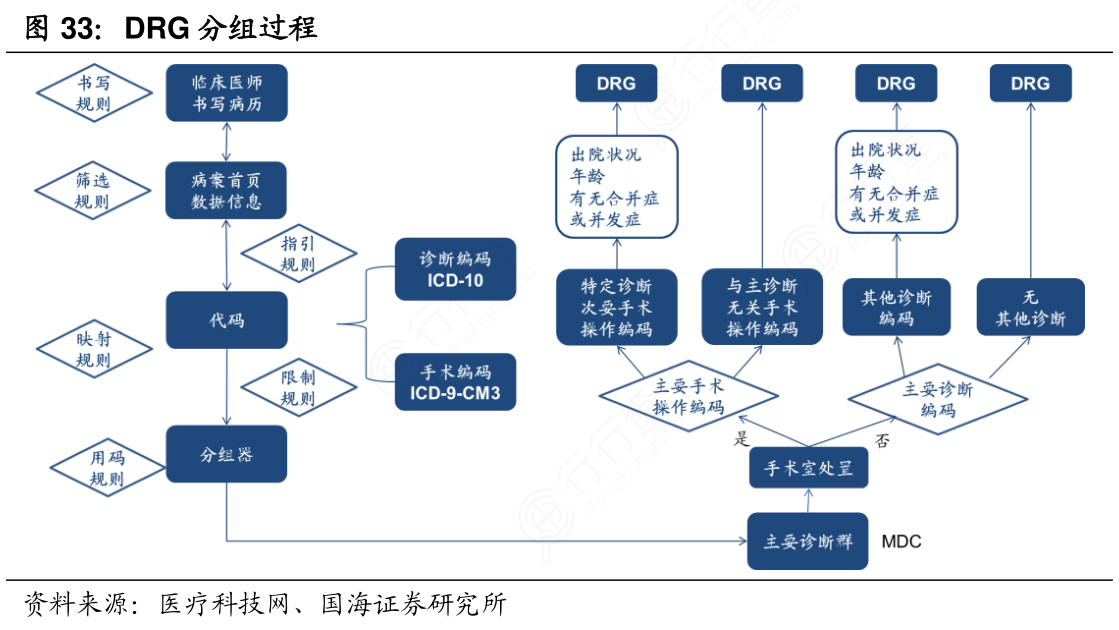

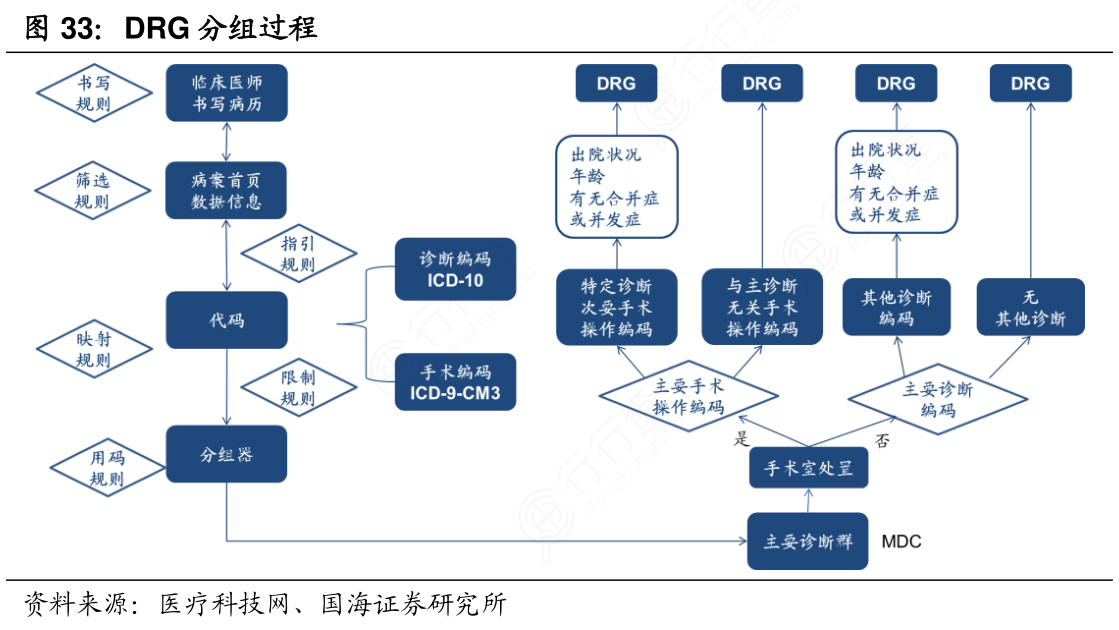

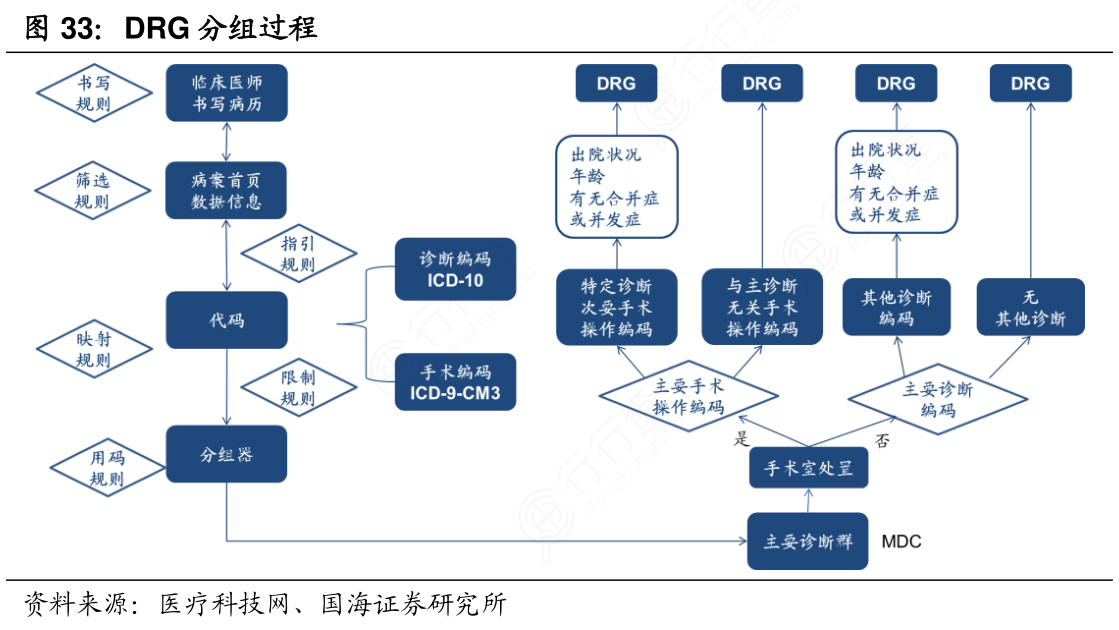

DRG是一种打包付费制度,也是国际公认的较为科学合理的医疗费用支付方式。具体做法是,根据患者年龄、疾病诊断、合并症并发症、治疗方式、病症严重程度以及疗效等多种因素,将诊断相近、治疗手段相近、医疗费用相近的住院患者,分入若干病组予以定额付费。

行行查,行业研究数据库: www.hanghangcha.com

DRGs可以看作一种分类工作,以出院患者信息为依据,综合考虑患者的主要诊断和主要治疗方式,结合个体体征如年龄、并发症和伴随病,将疾病的复杂程度和费用相似的病例分到同一个(DRG)组中,从而让不同强度和复杂程度的医疗服务之间有了客观对比依据,并让医保机构以此为依据对医院进行定额支付。因此DRGs付费对病人病情和诊疗数据的真实性和可靠性有着较高的要求,经过电子病历推广后医院端已具备实施条件,未来电子病历面临更高的标准化要求,医保端也需要接入医院信息化系统进行统计监管,并最终以此为依据付费。

20世纪90年代DRGs概念开始引入中国,2004年北京市政府启动北京DRGs-PPS的研究工作与实施工作,2008年北京版DRGs标准正式出台,2011年北京对农村儿童先天性心脏病等进行DRGs方式付费,DRGs开始尝试运用在医保支付领域,2013年平谷区新农合采取DRGs试点,DRGs开始由医院端切入社保端,2015年国家成立国家DRG质检中心,国家鼓励DRGs成为医保控费的方式。目前常用的DRGs标准包含C-DRGs和CN-DRGs等。国内多省份都已经开始DRGs试点工作,并且部分省份还有自己的DRGs分组标准。从事DRGs服务的公司也逐渐发展壮大,比如东华万兴、哲齐合明,为DRGs的推广和行业人才培养奠定坚实的基础,。经过20多年的发展,国内DRGs体系建设初现成效,从分组标准制定,到医院端以及医保端的实践案例,再到从事DRGs服务的企业培育和相关人才的培育都取得了阶段性成果。

之前,国内DRGs一直缺乏实质性推动。2019年5月,国家医保局正式发布DRGs试点城市名单,共计30个城市,包括4个直辖市和26个地级市,从地理位置来看,除西藏外,各省份均有1市为试点,覆盖全国;从行政级别来看,有省级城市、副省级城市以及普通地市;从经济水平来看,既有发达地区,也有中等和欠发达地区。2019年10月,国家医保局发布了《国家医疗保障DRGs分组与付费技术规范》和《国家医疗保障DRGs(CHS-DRGs)分组方案》,提出:2019年医保局完成顶层设计,2020年全国试点城市模拟运行,2021年DRGs实际运用。

行行查,行业研究数据库: www.hanghangcha.com

手机访问“行行查”小程序更方便

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()